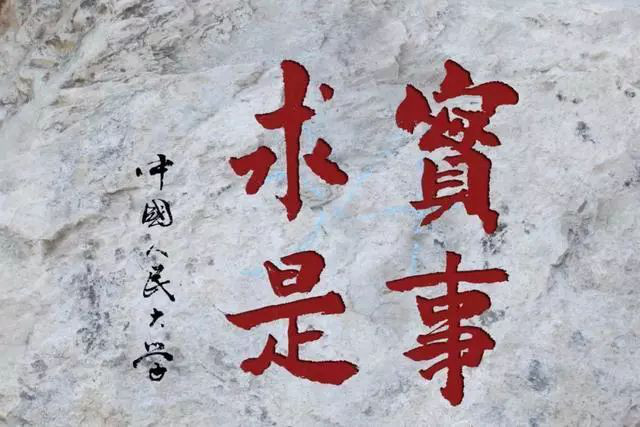

1998年,著名经济学家吴敬琏随同中央领导去华为调研。在吃饭期间,吴敬琏让任正非用一句话概括华为的成功,任正非只说了四个字——“实事求是“。

任何一个期望自己能够在新的环境中生存下去的组织都不得不提高其领导能力的标准,商会亦是如此。有些领导素质永远是关键——比如纪律、诚信、成熟、自我约束等。但是,有些在过去可以忍受的缺陷——比如听不进新鲜意见——却再也不是无足轻重了。在以往领导人的选择过程中常常不够重视的有些素质,现在已经成了领导能力的头等重要条件。

有两项领导素质已经成为当今必不可少的条件,但是还没有被纳入到人们的日常条件清单里。第一是商业头脑,即人们常说的精明;第二则从反面来说是实事求是,即从实际对象出发,探求事物的内部联系及其发展的规律性,认识事物的本质。通常指按照事物的实际情况办事,不夸大,不缩小,正确地对待和处理问题,求得正确的结论。

从实事求是的角度来说,如果一个商会作为整体不能面对现实的话,它的领导人也是无法面对现实的。当现实情形令人们无法容忍的时候,否认现实并抱有不实际的态度,这是许多人固有的本性。商界也不例外,尽管商人们往往认为自己非常讲究实际。人们已经习惯于设法来确认自己的想法,从而随着的推移,这些想法构成了一道屏障,使他们看不到不同于以往所熟知的现实。

有悖常情的是,不实事求是的态度往往是经过考验的优秀领导作风的结果。如前所述,这种结果是方式相似的人们经过讨论得到的意见。领导人培养他们可以信赖并能够执行其的班子和管理者。接着,他们到了一个十字路口或转折点,他们转向自己的班子征求意见,而由于这些人一方面十分繁忙,一方面领袖的判断,因此往往未经过细致考虑便接受了他的意见。同样的情形会出现在各个级别:或多或少的,所有人都在依赖他人经过验证的经验。

组织就是这样产生了盲点,在变革时期这将他们引向了歧途。但是,一贯不实事求是的态度的代价永远在上升,而与这种态度的斗争现在必须成为领导作风的一个首要任务。没有一个人能创建一个让所有的人在所有的时刻都保持100%实事求是精神的组织,但是其目标必须是尽可能地接近之。

“实事求是”对于商会这种组织有什么好处呢?最大的好处当然是能够客观看待外部的竞争环境和竞争对手,判断自身实力状况和排名,并制定最符合实际情况的战略。

“实事求是”对于商会内部最大的好处,当然是建立起公平的价值评价和价值分配制度,世界上的不平衡是绝对的,平衡是相对的,最难做到的就是公平。不管怎么样,绩效考核能够基本上做到客观,公正,以理服人,没有流于形式。

具体怎么做到呢?就是要实行“同等贡献、同等报酬”的原则。不管你是博士也好,硕士也好,学士也好,只要做出了同样的贡献,就给你同等的报酬,这样就把大家的积极性都调动起来了,永葆战斗力。

不能做到实事求是应对各种挑战,商会就会陷入唯上、唯假的状况,并作出错误的战略选择,最终导致失败的结果。这些年来,也有一些都尝到了“不实事求是”的苦果。

设为首页

设为首页 添加收藏

添加收藏 联系我们

联系我们